历经百年的《周公解梦》,作为中国古代梦境解读的经典着作,受到人们广泛关注。然而,其内容的准确性却饱受争议,有人将它奉为揭示梦境奥秘的宝典,也有人认为它不过是糊涂的臆想。

历史渊源与演变

《周公解梦》相传源于西周时期,因周公旦解梦而得名。原版早已失传,现存版本多为明清时期民间流传的通俗读物。随着时代变迁,《周公解梦》不断被修改、增补,内容也变得更加驳杂。

解梦原则

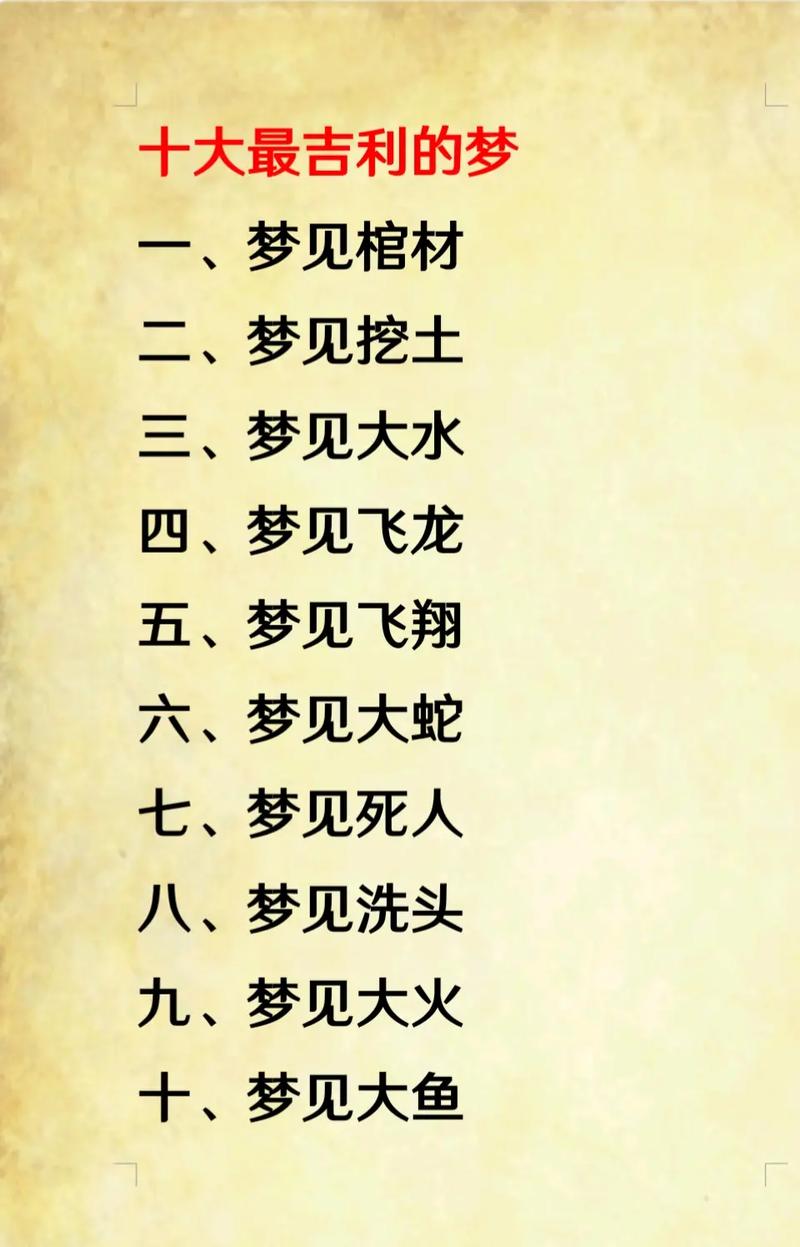

《周公解梦》的解梦原则主要是象形、类比和隐喻。它将梦境中出现的各种事物、人物、场景与现实生活中的对应物进行牵强附会的关联。例如,梦到蛇可能意味着小人作祟,梦见棺材则预示着死亡。

缺乏科学依据

今朝周公解梦

《周公解梦》的解梦缺乏科学依据。它建立在一种主观的、经验主义的思维方式之上,将梦境视为现实世界的某种征兆。然而,现代心理学研究表明,梦境是睡眠过程中大脑活动的产物,与清醒状态下的思维过程存在根本差异。

误导性解读

《周公解梦》的解读往往过于片面和僵化,容易误导人们对梦境的理解。它将梦境解读为对未来命运的预言,加重了人们的焦虑和迷茫。相反,心理学研究认为,梦境只是潜意识思想的表达,可以帮助我们洞察自己的内心世界。

理性对待梦境

面对《周公解梦》的糊涂解读,我们应该保持理性思维。梦境本身并不是预言,而是大脑处理信息的一种方式。我们可以通过分析梦境的情节、情绪和象征,从中获取自我认识和心理疗愈的线索。

避免迷信依赖

《周公解梦》的流传,在一定程度上反映了人们对未知的恐惧和对命运的渴望。然而,过度的迷信依赖会阻碍我们对现实世界的理性判断,甚至导致心理问题。因此,我们应该从科学和理性的角度对待梦境,避免陷入盲目的臆想。